Montesquieus Klimatheorie ist aktueller denn je. Er formulierte sie auf der Grundlage seiner Erfahrungen im Weinberg …

„Die Luft, die Trauben, die Weine vom Ufer der Garonne und der Gascogner Humor sind hervorragende Gegenmittel zur Melancholie …“

Montesquieu in einem Brief an Charles Guasco (1755)

„`Brave the weather´, das ist die typische Haltung der Moderne: Der Mensch stemmt sich gegen die Natur. Gleichzeitig leiden wir ja doch unter Phänomenen wie Wetterfühligkeit, der `klimatisch-saisonalen Verstimmung´, der Traurigkeit, die uns überfällt, wenn der Winter da ist und wir nicht mehr genug Sonnenlicht bekommen, alles abgestorben ist. Es gib ja diese Empfindsamkeit gegenüber klimatischen Verhältnissen. In Zeiten des Klimawandels sollten wir vielleicht auch eine Empfindsamkeit dafür entwickeln, dass der Neusiedler See schrumpft und die Winzer ihre traditionellen Weinsorten nicht mehr anbauen können, weil es zu heiß wird.“

Eva Horn im Interview zu „Klima als Kulturphänomen“ (WOZ – Die Wochenzeitung, 16/2019)

In der Kulturgeschichte der Menschheit hatte das Klima schon immer eine zentrale Bedeutung. Es wurde in seiner Beziehung zum Leben der Menschen betrachtet und galt in diesem Zusammenhang, wie die Kulturwissenschaftlerin Eva Horn in einem Interview ausführt, „als ein kulturbestimmendes Phänomen (…) Kulturen, so fand man, richten sich ein in ihrem Klima, mit ihren sozialen Institutionen“, bemerkt sie. Klima bestimmt das Leben der Menschen, deren Lebensform, beeinflusst unser soziales Verhalten und galt als insofern eine Art soziales Medium – dann allerdings hat die Moderne „alle natürlichen Faktoren aus dem Sozialen entfernt“ und es wird das Soziale nur noch durch das Soziale, die Natur aus der Natur erklärt. So verändert sich im 19. Jahrhundert der Klimabegriff, der fortan „rein der Natur zuzuschlagen ist und sich stark auf meteorologische Messungen stützt“, wie Horn sagt, die deshalb auch von einer „Meteorologisierung des Klimas“ spricht: „Klima ist jetzt nicht mehr ein Ortsfaktor, der eine Lebensform bestimmt, sondern es wird definiert als `durchschnittliches Wetter´, etwas, das man nicht erfahren, nur noch errechnen kann. Erst auf dieser Basis kann man auch von so etwas wie `globalem Klima´ sprechen. Jemand in der Antike hätte gesagt: `Klima bezeichnet einen Ort – ein `globaler Ort´ ist einfach Unsinn.´ Wir reden heute von einem `globalen Klima´, das nirgendwo gemessen werden kann, das eine reine Rechenoperation ist, eine hyperkomplexe und abstrakte Angelegenheit.“

Klima wurde also zu etwas Globalem – verliert dabei neuerdings jedoch wieder seinen statistisch erfassbaren Charakter als „ein stabiles Muster aus wiederkehrenden meteorologischen Ereignissen“ und wird stattdessen zum „Inbegriff des `Systemischen´“ im „System Erde“, das heißt zu demjenigen „Element des Lebenssystems der Erde, das alle einzelnen Biosphären miteinander verbindet“, wie Horn an anderer Stelle schreibt. Außerdem besteht inzwischen Einigkeit darin, dass die gegenwärtig zu beobachtende globale Erwärmung anthropogene Usachen hat, wie der Weltklimarat IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) in seinem Bericht 2021 erstmals zweifelsfrei festgestellt hat: „Es ist eindeutig, dass der Einfluss des Menschen die Atmosphäre, den Ozean und die Landflächen erwärmt hat. Es haben weitverbreitete und schnelle Veränderungen in der Atmosphäre, dem Ozean, der Kryosphäre und der Biosphäre stattgefunden“, stellt der Bericht fest, Datenmaterial und Modelle geben darüber nun Gewissheit.

Der globale Einfluss des Menschen hat den Atmosphärenchemiker Paul Crutzen schon 2002 dazu veranlasst, vom „Anthropozän“ als einem neuen, vom Menschen geprägten Erdzeitalter zu sprechen, dessen Beginn er auf den mit der Industrialisierung verbundenen Anstieg des Kohlendioxidgehalts in der Atmosphäre festlegt, also auf das späte 18. Jahrhundert (James Watt hat die Dampfmaschine 1784 erfunden). Schon in dieser Zeit aber, darauf verweist Eva Horn, hat man avant la lettre begonnen, sich mit dem Anthropozän beziehungsweise dem Verhältnis von Klima und Mensch, Natur und Gesellschaft, zu beschäftigen. Einer der ersten war dabei Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède et de Montesquieu, bekannt unter dem Namen Montesquieu (1689-1755).

Mit der Beziehung von Natur und Gesellschaft beschäftigte sich Montesquieu insbesondere in „Vom Geist der Gesetze“ von 1748. Er wollte hier den Staat gewissermaßen aus der Natur herleiten und fragt in diesem Zusammenhang nicht nur nach gesellschaftlichen, sondern auch nach den natürlichen Bedingungen eines Staates, seiner Regierungsform – er unterscheidet Republik, Monarchie und Despotie – und seiner Gesetze. Montesquieu versuchte, wie Eva Horn bemerkt, „die normative Sphäre der Gesetze und kulturellen Institutionen mit der Faktizität der gegebenen Lebensbedingungen in Beziehung zu setzen. Jede Theorie der politischen Systeme, so Montesquieus Pointe, muss die Verortung von Gemeinschaften und Zivilisationen im Raum der gegebenen Natur mitbedenken.“ Entsprechend lautet der erste Satz in „Vom Geist der Gesetze“: „Les lois, dans la signification la plus étendue, sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses …“

Montesquieu sieht, wie der Philologe Reimar Müller (1932-2020) ausführt, in Gesetzen notwendige Beziehungen (rapports nécessaires), die sich aus der Natur der Sache (la nature des choses) ergeben – und das heißt in Analogie zu den Gesetzmäßigkeiten der Natur, ohne dabei aber die Natur der Sache mit dem Naturrecht gleichzusetzen. Im Gegenteil, sie sind eher Gegensätze: Während das Naturrecht und die mit ihm verbundenen Normen aus der Vernunft des Menschen hergeleitet sind und insofern Allgemeingültigkeit für alle Menschen beansprucht, ergibt sich die Natur der Sache aus den jeweils konkreten, aber stets verschiedenen natürlichen Bedingungen eines Landes, seiner Faktizität. Müller bemerkt in diesem Zusammenhang: „Entspringen die rechtlichen Normen grundsätzlich einer einheitlichen menschlichen Vernunft, so sind die Gesetze der einzelnen Völker Anwendungsfälle dieser Vernunft. Die Natürlichkeit der Gesetze bedeutet deren Angemessenheit hinsichtlich der Physis des Landes und des Geistes seiner Bewohner.“

Montesquieu interessiert sich also dafür, wie sich die Gesetze – mithin die Kultur – eines Landes aus den natürlichen Gegebenheiten und Lebensbedingungen ergeben haben. Er geht dabei von einem kausalen Zusammenhang aus und versucht deshalb zunächst, die grundlegenden Faktoren zu bestimmen, aus denen heraus einzelne Staaten ihr jeweiliges Regierungs- und Rechtssystem entwickelt haben. Er schreibt (XIX.): „Mehrere Dinge regieren die Menschen: Klima, Religion, Gesetze, Staatsmaximen, Beispiele aus der Geschichte, Sitten, Lebensstil. Aus all dem bildet sich als ihr Ergebnis ein `ésprit général´.“

Aus mehreren Faktoren ergibt sich also das, was Montesquieu „ésprit général“ nennt, den Geist der Bewohner (Gemeingeist) eines Staates sozusagen, wobei er zwar zwischen natürlichen und sozialen Faktoren – er spricht von „causes physiques“ (Klima, Boden oder Luft) und „causes morales“ (Gesetze, Sitten oder Dogmen) – unterscheidet, beide aber „als Grundlage der gesellschaftlichen Realität in der Vielfalt ihrer Erscheinungen“ auch wieder verbindet, wie Müller bemerkt. Aus diesem ésprit général wiederum ergebe sich dann letztlich der „Geist der Gesetze“, der insofern – neben den sozialen Faktoren – insbesondere auch Ausdruck der natürlichen Bedingungen eines Landes ist, wobei Montesquieu hier ausdrücklich das Klima nennt.

Das Klima – das ist damals, wie Eva Horn schreibt, „einerseits die geographische Lage eines Orts nach der Neigung der Sonne, andererseits aber sämtliche natürlichen Gegebenheiten einer Lokalität, ihre zyklisch wechselnden Temperaturen, ihre Wasserversorgung, die Natur des Bodens, die Winde, die Art der Landwirtschaft und sogar die landestypischen Krankheiten, die – nach der Miasmen-Theorie – die Lüfte zu bringen pflegten. (…) Klima definiert damit in erster Linie nicht einen meteorologischen Durchschnitt, sondern den Ort des Menschen in einer Welt, deren Natur ihm gewisse Vorgaben macht. (…) Der Klimatheorie geht es so um eine fundamentale Situiertheit jeder menschlichen Lebensform im Raum bestimmter natürlicher Gegebenheiten (…) eine stabile Basis des In-der-Welt-Seins.“

Klima gehört also zu den natürlichen Bedingungen, die das Leben der Menschen – ihre spezifische Lebensform und ihr politisches System – an einem bestimmten Ort in der Welt beeinflussen. So könne das Klima Wachstum und Ertrag von Nutzpflanzen begünstigen und so günstige Bedingungen für die Landwirtschaft schaffen. Ein weiterer wichtiger Ortsfaktor ist der Boden, wie Montesquieu im XVIII. Buch ausführt, wo er die verschiedenen Formen der Subsistenzsicherung mit der jeweiligen Bodenbeschaffenheit in Beziehung setzt und in diesem Zusammenhang auch die politische Haltung von Bewohnern einer unwirtlichen Berggegend, einer fruchtbaren Ebene und einem Küstengebiet mit ihrer jeweiligen Lebensweise in Verbindung bringt (je leichter die Arbeit von jeder und jedem verrichtet werden könne, desto leichter lasse sie sich auch erzwingen, weshalb die Bergbewohner am ehesten ein freies Leben führten).

Es sind solche Passagen, in denen Montesquieu im weitesten Sinne auf den Zusammenhang von Natur und Kultur verweist und auf die untrennbare Verstrickung des Menschen mit seiner Kultur in natürliche Zusammenhänge. Dabei kommt hier deutlich seine praktische Erfahrung als Winzer, insbesondere sein Wissen um die natürlichen Bedingungen des Weinbaus, zum Ausdruck. Dort wird dieses komplexe Verhältnis unter dem französischen Begriff „Terroir“ diskutiert, das sich vom lateinischen „terra“ für „Erde“ ableitet und sich jeweils auf einen bestimmten Standort bezieht. Das heißt konkret bezeichnet der Begriff das komplexe Verhältnis von Boden (Erde), Klima und Mensch – von natürlichen und kulturellen Faktoren –, die gemeinsam bei Weinanbau und -erzeugung geschmacks- beziehungsweise stilbildend zusammenwirken, und im Wein eine ortsspezifische Typizität aufzeigen.

Im Bewusstsein über das spezifische Terroir eines Weinbergs kultivierte der Winzer schon immer ein praktisches Wissen darüber, wie sich eine Zivilisation nicht nur beherrschend zur Natur in Beziehung setzt. Und dass Montesquieu in diesem Sinn von der Bedeutung des Terroirs wusste, darüber besteht kein Zweifel, verwendete er den Begriff doch auch ausdrücklich in einem Memorandum, mit dem er sich gegen einen königlichen Erlass wendete, der das Anlegen neuer Weinberge in der Guyenne, wie die Region um Bordeaux früher genannt wurde, verbot und insofern auch Montesquieu daran hinderte, auf seinem gerade erst erworbenen Landbesitz südlich der Stadt Reben anzupflanzen. Montesquieu schreibt in diesem, zwischen dem 24. Dezember 1726 und dem 7. April 1727 verfassten, Memorandum, wie ihn der Historiker Charlie Leary zitiert: „Guyenne must provide different kinds of wines abroad, depending on the diversity of its terroirs. However, the taste of foreigners varies continuously, and to the point that there is not a single kind of wine that was fashionable twenty years ago that is still fashionable today; instead, the wines that were then being discarded are now highly esteemed. It is therefore necessary to follow this inconsistent taste, planting or grubbing up in accordance.”

Hintergrund für den Erlass des königlichen Intendanten Claude Boucher, der in Bordeaux gegenüber dem bürgerlichen Rat der Stadt die Interessen des Königs vertritt, ist der Umstand, dass zu wenig Getreide zur Ernährung der Bevölkerung im Land angebaut wird. Gerade auch die Region um Bordeaux, die Guyenne, ist zwar reich an Wein, aber arm an Weizen. Bouchers Aufgabe ist es, hier einen Ausgleich zu schaffen: Auf der einen Seite führt der Weinhandel zu Wohlstand im Bürgertum und begründet auch den Reichtum der Stadt Bordeaux, andererseits jedoch leiden weite Teile der Bevölkerung aufgrund des Weizenmangels Hunger. Deshalb bekämpft Boucher den extensiven Anbau von Reben – ihm geht es um die Versorgung der ärmeren Bevölkerungsschichten mit Grundnahrungsmitteln. Auf seine Initiative hin verbot der Rat von Bordeaux deshalb in einem Urteil vom 27. Februar 1725 das Anlegen neuer Weinplantagen – wogegen sich Montesquieu nun erboste.

***

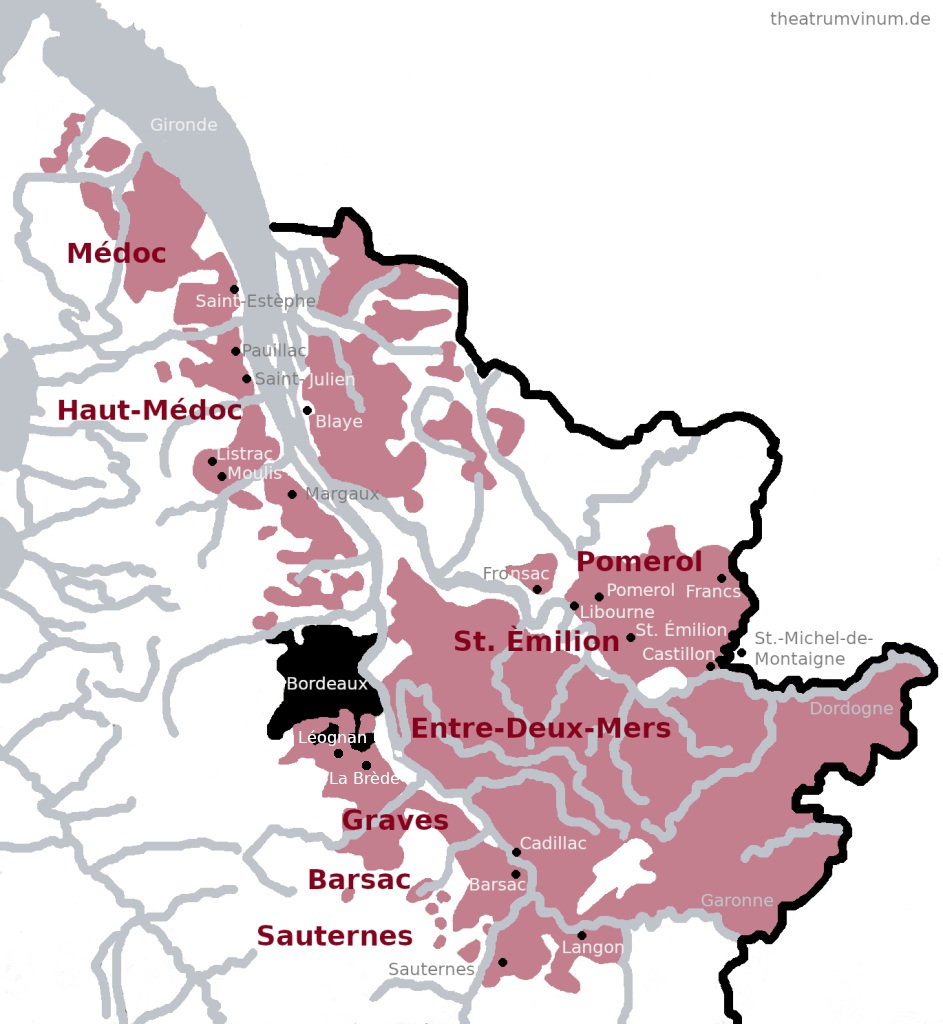

Charles-Louis de Secondat, der im Château de La Brède in Graves, südlich der Stadt Bordeaux geboren wurde, erbte mit dem väterlichen Baronat „La Brède“ sowie später dem von „de Montesquieu“ von seinem Onkel auch zahlreiche Weinberge. Seit dem 16. Jahrhundert praktizierte die Familie Weinbau in der Guyenne, wie die Region um Bordeaux damals genannt wurde, und so besaß Montesquieu neben etwa 11 Hektar in der Nähe des Château de La Brède – wo seit 2011 übrigens auf 6 Hektar wieder Wein produziert wird – auch weitläufige Rebflächen in Entre-Deux-Mers sowie etwa 53 Hektar in Martillac, nördlich von La Brède, direkt an Léognan angrenzend, wie Charlie Leary erklärt, der außerdem bemerkt: „In the 1720s he wrote a questionnaire for other vineyard owners, aimed at gathering information about vineyard practices, grape varieties, soils, and topography. He knew his different terroirs produced wines of different characters, which he directed to well-chosen international markets.“

Montesquieu mag als Philosoph bekannt geworden sein – für ihn aber ist der Weinbau existentiell, nicht nur, weil er finanziell hauptsächlich vom Verkauf seines Weines lebt: „What I love about being in La Brède is that it feels like my money is beneath my feet“, zitiert ihn Leary in diesem Zusammenhang.

Weinberge waren im 18. Jahrhundert praktisch der einzige Reichtum der Allgemeinheit in der Region. Denn anders als sonst fast überall in Frankreich wurde das von den Weinbauern bewirtschaftete Land hier nicht von der Kirche gepachtet, sondern befand sich in ihrem eigenen Besitz und war Privateigentum. Insofern entwickelte sich das Weinbaugebiet Bordeaux, in dem sich auch alle Rebflächen Montesquieus befanden, gerade im Gegensatz zu den klösterlichen Rebgärten der Benediktiner- und Zisterziensermönche – allein aus marktwirtschaftlichen Gründen heraus. Und so ist mit dem Weinbau von Anfang an auch die Entwicklung eines für Bordeaux charakteristischen Bürgertums verbunden, das heißt mit dem wirtschaftlichen Erfolg durch den Weinbau und -handel verbunden war hier überhaupt erst die Entstehung der Bourgeoisie.

Wein war in Bordeaux im Grunde schon immer das Hauptexportprodukt und der Friede, der die Handelsfreiheit in diesem Zusammenhang garantierte, war für die Stadt unerlässlich. Seit dem Mittelalter exportierten die négociants genannten Händler den Wein auch ins Ausland, wobei man dabei vor allem den englischen Markt im Blick hatte. Denn dass Weinbau in Bordeaux zum Erfolgsmodell wurde, hat seinen Ursprung oder Anfang bei der Enkelin des Herzogs von Aquitanien, die 1151 den englischen Thronfolger Henri II. Plantagenet ehelichte: Alienor von Aquitanien. Dank ihr kam Bordeaux (Aquitanien) für 300 Jahre unter englische Herrschaft – und mit ihr Bordelaiser Wein nach England.

Im Jahr 1241 schlossen die Könige von England und Frankreich eine Vereinbarung, in der den Bordeaux-Weinen ein bevorzugter Status eingeräumt wurde, das sogenannte Bordeaux-Privileg: Das Abkommen schrieb fest, dass bis zum 25. Dezember eines jeden Jahres keine Weine, die außerhalb der Region Bordeaux erzeugt wurden, über den Hafen der Gironde verschifft werden durften. Folge dieses Privilegs war, dass so gut wie ausnahmslos Bordeaux-Weine Aquitanien in Richtung des gewinnbringenden britischen Markts verlassen haben – sehr zum Nachteil natürlich aller anderen Weinanbaugebiete im Süden und Südwesten Frankreichs. Zwar endete die englische Herrschaft über Aquitanien erst im Jahr 1453 – die Schlacht von Castillon besiegelt das Ende des Hundertjährigen Krieges und Aquitanien wird wieder französisch – dieses Handelsprivileg aber wird erst 1776, nach Montesquieus Tod, aufgehoben.

Weinbau in Graves, wo Montesquieus Château de La Brède steht, reicht bis in diese Zeit zurück, das heißt mit die ältesten Weinberge von Bordeaux wurden hier angelegt. Dabei ist das südlich der Stadt Bordeaux, entlang des linken Ufers der Garonne, gelegene Weinanbaugebiet auch eng mit dem wirtschaftlichen Erfolg der Weine aus dem Bordeaux verbunden, wurde hier doch der Grundstein für den weltweiten Export gelegt, indem man erstmals modernen Wein machte, das heißt Wein, wie er heute noch gemacht wir. Und zwar zwischen 1550 und 1650 von der Familie de Pontac, den Besitzern einer Flur mit dem Namen Haut-Brion. Sie errichteten dort, in Pessac-Léognan, 1550 einen Landsitz, der als eines der ersten Châteaux in Bordeaux gilt und gewissermaßen am Anfang des unglaublichen Erfolges der Weine aus Bordeaux beziehungsweise dem Bordelais, wie man das Weinbaugebiet nennt, steht.

Der Wein der de Pontacs von Haut-Brion unterschied sich deutlich von den Weinen, wie sie bis dahin gewöhnlich produziert wurden. Denn der „Grand Vin“ von Haut-Brion wuchs nicht auf fruchtbarem Sedimentboden entlang der Ufer der Garonne, sondern auf Kieshalden (Croupes) etwas abseits, den sie nur mit Flussschlick verbesserten. Auf dem kargeren, ärmeren Kiesboden gerieten die Weine nicht mehr so üppig, süß und prickelnd wie bis dahin üblich, sondern herb und auch tintenschwarz. Bislang kannte man die Weine aus dem Bordelais nur in klarer, heller Farbe als sogenannte „Clarets“, wie man sie in England noch heute nennt.

Mit ihrem neuartigen Wein hatten die de Pontacs bald enormen Erfolg. Es gelang ihnen „Haut-Brion“ zur Marke zu machen und ihn als Luxusprodukt mit eigenem Namen – dem Ort seiner Herkunft – international zu vermarkten: „hobrion“ wie man ihn damals nannte, war jedenfalls der erste Gutswein auf dem Londoner Markt, den die de Pontacs dann sogar exklusiv in ihrem eigenen Gasthaus namens „Pontacs Head“ in London verkauften – und nicht mehr, wie damals üblich, über die négociants, die den Wein der vignerons in Bordeaux aufkauften und damit handelten, wobei sie die Weine häufig miteinander vermischten: Noch bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts hinein war es üblich, Wein – üblicherweise mit mit Massenwein aus Spanien – zu vermischen. Erst der Direktverkauf garantierte den de Pontacs, dass der Wein auch im Reinzustand verkauft wurde und man eine gewisse Qualität garantieren konnte.

Unabhängig davon bestand das Problem, dass der in Holzfässern transportierte Wein, nicht sehr lange haltbar war. Die Lagerung und die hierdurch erlangte Reifung von Wein ist eine durchaus moderne Erscheinung, wurde Wein doch bis dahin stets nur lokal gekeltert und getrunken, denn auch die haltbarsten Sorten galten nach vier bis fünf Jahren als verdorben. Das änderte sich erst, als man damit begonnen hatte, den Wein mehr oder weniger luftdicht in Glasflaschen abzufüllen.

Erst die Entwicklung starker Glasflaschen, deren Produktion sich ab dem 16. Jahrhundert schrittweise verbesserte, ermöglichte die längere Lagerung von Wein und erleichterte auch den Fernhandel. Und so belegt denn beispielsweise auch das Kellerbuch des englischen Königs Charles II. aus dem Jahr 1660 den Kauf von 169 Flaschen „hobrion“, zum Preis von 21 Shilling 4 Pennies die gut gefüllte Flasche, die mit einem Korkstopfen zugepfropft wurde damit der Wein noch etwas reifen und sich entwickeln konnte und dadurch nach und nach „erstaunliche Geschmeidigkeit, ausgewogenen Geschmack und ein umwerfendes Bukett“ entwickelte, wie Rolf Bichsel schreibt.

Der internationale Erfolg des „Haut-Brion“ rief jedoch Konkurrenz hervor – und eine regelrechte „Anbauschlacht“ begann, wie Bichsel bemerkt. Der „Haut Brion“ hatte offensichtlich den Geschmack der Zeit getroffen, jedenfalls den der Engländer, nun wollten alle anderen ebenfalls einen solchen Wein produzieren und vermarkten. Man wollte es den de Pontacs gleich tun – und damit rückte auch das Terroir und mit ihm insbesondere die Bodenbeschaffenheit in den Fokus der Aufmerksamkeit: Während sich manche deshalb für das nördlich der Stadt Bordeaux gelegene Médoc mit seinem erst urbar zu machenden Kiesboden zu interessieren begannen, kaufte Montesquieu einfach Land in der unmittelbaren Nachbarschaft des Château Haut-Brion. Leary zitiert in diesem Zusammenhang aus einem Brief von Montesquieu aus dem Jahr 1725: „I have a patch of moorland in the parish of Pessac quite near Haut-Brion … I would like to clear part of it to plant it with vines. (…) The land is completely sterile and unsuitable for any other use”, schreibt er, fügt dann aber hinzu: “that is to say that, for whatever other use I put to it, I would not recover my costs …“

Seit den 1720er Jahren, so Leary, richtete Montesquieu sein Augenmerk auf den internationalen Markt, vor allem den in England. Vor diesem Hintergrund erweiterte er seinen Landbesitz – und daran entzündete sich nun die Auseinandersetzung mit dem königlichen Intendanten Charles Boucher, den Montesquieu in seinem Memorandum doch noch zur Aufhebung des Pflanzverbots drängte: „It is, I believe, useful to grant me permission to plant“, zitiert ihn Leary, „in the same way as those producing a wine of very great price“ womit er sicherlich auf den Château Haut Brion anspielte. Nichtsdestotrotz sollte sich der Rechtsstreit noch weitere 25 Jahre fortsetzen, bevor Montesquieu 1743 schließlich doch noch die Erlaubnis zur Anpflanzung von Reben auf seinem Grundstück in Pessac-Léognan erhielt und einen lukrativen Handel seiner Weine nach England aufbaute, über den Leary bemerkt: „Montesquieu had more than those 13.500 litres to sell, however, noting in another 1752 letter: `I have no more of last year’s wine, but I will save a tonneau [Holzfass mit etwa 900 Liter Fassungsvermögen] of this year’s wine´ for two English clients, emphasising yet again, `I have received considerable orders from England for this year’s wine.´“

Nachdem sich Montesquieu seit den 1730er Jahren ein Direktvertriebssystem ohne négociants in Frankreich selbst aufgebaut hatte – er lebte abwechselnd in der Guyenne und in Paris, wo er in den Salons zahlreiche Kontakte knüpfen konnte –, etablierte er ab den 1750er Jahren nach und nach auch den internationalen Direktverkauf seiner Weine, die er sogar als Lagenweine anbot. Leary schreibt in diesem Zusammenhang: „International wine marketing, particularly to the British Isles, came to preoccupy him. He conducted direct-to-consumer (…) sales to foreign customers of his pure vintage wine, often from a distinct vineyard. This was unusual in 18th century Bordeaux.“

Montesquieu nutze das Vertriebssystem auch dazu, seine Schriften zu vertreiben, das heißt er kultivierte ein Netzwerk, in dem sich Wein, Handel und Verlagswesen miteinander verflochten. Er ist sich sicher: „The success of my work in that country contributes, I perceive, not a little to the success of my wine“, wie Leary ihn zitiert, der diesbezüglich ergänzt: „Here he referred to the translated 1748 Spirit of Laws, and indeed his fame as a writer, and the personal network of wealthy readers he cultivated by sending books and wine abroad, clearly aided his direct marketing. Montesquieu developed his brand, not just for philosophy but for wine. He mentioned in a letter to Guasco `the spreading reputation which my wine has acquired through Europe for these three or four years past.´“

Verkaufsfördernd gewirkt haben dürften jedenfalls Passagen wie folgende aus „Vom Geist der Gesetze“ (XIV.): „In den heißen Ländern verdunstet durch das Schwitzen der wäßrige Teil des Blutes. Er muss also durch eine ähnliche Flüssigkeit ersetzt werden. Das Wasser ist hier von vorzüglichem Nutzen. Geistige Getränke würden die Blutkörperchen, die nach Verdunstung der wäßrigen Teile übrigblieben, verdicken. (…) In den kalten Ländern wird der wäßrige Teil des Blutes selten ausgeschwitzt, bleibt also in Fülle erhalten. Dort kann man deshalb geistige Getränke zu sich nehmen, ohne daß das Blut dick wird. Bei dieser Fülle innerer Säfte können die geistigen Getränke, die das Blut in Wallung bringen, guttun. / Das Gesetz Mohammeds verbietet das Weintrinken und ist mithin ein Gesetz des arabischen Klimas. (…) In den kalten Ländern wäre ein derartiges Gesetz unangebracht. Das Klima scheint dort zu einer gewissen nationalen Trinkfreudigkeit zu nötigen, die von dem persönlichen Laster wohl zu unterscheiden ist.“

Seinen Erfolg nutzt Montesquieu jedenfalls, um seinen Landbesitz kontinuierlich zu vergrößern und in sein Weingut zu investieren. Als Montesquieu 1755 stirbt, stehen der Familie de Secondat de Montesquieu, so berichtet es Leary, etwa 1.454 Hektar Rebflächen zur Bewirtschaftung zur Verfügung, sechs Weinpressen in Château de La Brède und mehrere hundert Barriquefässer zum Ausbau der Weine.

***

Montesquieus Auseinandersetzung mit Claude Boucher kann bestimmt, wie Charlie Leary schreibt, „as an early building block of Montesquieu’s political philosophy concerning central state power“ betrachtet werden, die dann in „Vom Geist der Gesetze“ zur Frage nach einer gerechten, vernünftigen Ordnung der Gesellschaft und Montesquieus Konzept der Gewaltenteilung mit einer damit verbundenen institutionellen Ausgestaltung moderner Staatlichkeit in eine Judikative, Legislative und Exekutive führt. Hier tritt aber auch schon deutlich Montesquieus Auseinandersetzung mit dem Einfluss des Klimas zutage. Jedenfalls ist sich Montesquieu der klimatischen Rahmenbedingungen und des damit verbundenen wetterbedingten Risikos, Wein eines bestimmten Jahrgangs in Subskription zu verkaufen – also noch bevor er tatsächlich gemacht wurde, wie das noch heute in Bordeaux üblich ist – durchaus bewusst, wenn er, wie Leary ihn zitiert, in einem Brief schreibt: „I have finished my harvests. Imagine, all my fortune depends on three days of beautiful sun, also in the least amount of clouds I will see.“

Was Montesquieu hier im Hinblick auf die ökologischen Rahmenbedingungen des Weinbaus schreibt, bezieht er in „Vom Geist der Gesetze“ auf die Gesellschaft insgesamt, das heißt er reflektiert hier die Voraussetzungen und institutionelle Ausgestaltung von Gesellschaft, ausgehend von „der Beobachtung, dass im globalen Norden und Westen eher gemäßigte Regierungsformen zu finden sind, während im Süden und Osten eher despotische Regierungsformen vorherrschen“, wie der Politikwissenschaftler Martin Beckstein bemerkt. Für Montesquieu sind dafür, wie oben bereits erwähnt, mehrere soziale und natürliche Faktoren verantwortlich, wobei zu den natürlichen Ursachen insbesondere auch die klimatischen Bedingungen eines Landes zählen. Ihm zufolge haben sich nämlich in den unterschiedlichen Klimazonen unterschiedliche Lebensweisen ausgeprägt, die wiederum die Andersartigkeit der Gesetze und politischen Systeme veranlasst haben, wie Montesquieu nun im XIV. Buch „Über die Gesetze in ihrem Bezug zur Art des Klimas“ ausführt.

Ausgangspunkt für seine Überlegungen ist ein Experiment, mit dem er herausfinden will, wie sich die Temperatur, also Kälte und Wärme, auf das Gewebe beziehungsweise den Körper auswirkt: Er friert die Zunge eines frisch geschlachteten Hammels ein und beobachtet dabei, wie sich die Geschmackspapillen der Zunge beim Gefrieren zunächst zusammenziehen, während sie sich beim Auftauen wieder ausdehnen. Er schloss daraus (XIV.): „Kaltluft zieht die Enden der Außenfasern unseres Körpers zusammen. (…) Sie verringert die Länge dieser Fasern, erhöht dadurch also noch ihre Kraft. Warme Luft macht hingegen die Faserenden schlaff und länger. (…) Daher hat man in kaltem Klima mehr Energie.“ Umgekehrt kann Hitze in warmen Klimata, wie Montesquieu schreibt „so unmäßig werden, dass der Körper überhaupt keine Kraft mehr hat“.

Hitze und Kälte beeinflussen den Körper also in unterschiedlicher Weise, wobei sich die biophysiologischen Effekte Montesquieu zufolge letztlich auch auf unsere Mentalität (er spricht auch von einem „Nationalcharakter“) und unsere Lebensweise, unser Verhalten, auswirken und folglich die in heißen Klimata lebenden Menschen andere Gesetze und Regierungsformen bräuchten als solche in kälteren – und zwar individuell an die jeweiligen Gegebenheiten eines Landes angepasst. Montesquieu geht dabei grundsätzlich davon aus, dass die unterkühlte Sinnlichkeit ein Charakteristikum der Menschen in kalten Klimata sei – „(e)inem Russen“, so erklärt er (XIV.), „muss man die Haut abziehen, wenn man ihm Gefühl einflößen will“ –, während die Menschen mit zunehmender Annäherung an den Äquator ihm zufolge immer mutloser werden und anfälliger für Genüsse und sinnliche Reize. Sie drohen deshalb von ihren Leidenschaften beherrscht zu werden.

Gerade auch aus diesem Grund seien Menschen in warmen Klimata anfällig für Despotie und Unterdrückung. Denn ist man schon zum Sklaven seiner Leidenschaften geworden, sei es auch nicht mehr weit zur politischen Sklaverei: „Politische Knechtschaft hängt von der Natur des Klimas ab“, schreibt Montesquieu (XVII.), man brauche „nicht erstaunt zu sein, dass Feigheit aus den Völkern der heißen Zonen fast durchweg Sklaven machte und Mut den Völkern der kalten Zonen die Freiheit sicherte. Diese Wirkung ergibt sich aus ihrer natürlichen Ursache.“

Unterschiedliche klimatische Bedingungen machen die Etablierung freiheitlicher Vergesellschaftungsformen wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher. Anders jedoch als bei Thomas Hobbes ist der Mensch bei Montesquieu dabei durch die Vergesellschaftung nicht etwa aus der Natur herausgefallen beziehungsweise ihr enthoben, sondern die Vergesellschaftung gehört ihm zufolge bereits zu unserer Natur. Auch hier vermeidet Montesquieu also die Unterscheidung zwischen Natur und Kultur – und statt eine Geschichte über die Beherrschung der Natur zu erzählen versucht er vielmehr, wie Eva Horn bemerkt, „die Freiheit des Menschen im Raum dieser Natur auszuloten“.

Je weiter die Zivilisation fortschreitet, so Montesquieu, desto weniger lenkt die Natur. Daraus erwächst aber auch eine besondere Verantwortung für die Politik. Die Freiheit des Menschen im Raum der Natur auszuloten, das bedeutet für den Gesetzgeber eines Landes ganz konkret – und insbesondere hierin liegt auch die ungeheure Aktualität von Montesquieu –, die jeweils gegebenen klimatischen Bedingungen zu berücksichtigen und gegebenenfalls gegenzusteuern. Er spricht davon, „(d)ass die schlechten Gesetzgeber die Mängel des Klimas begünstigen und die guten ihnen entgegenwirken“ und bemerkt diesbezüglich sowie im Hinblick auf die unterschiedliche Gesetzgebung in Indien und China (XIV.), die beide in einer warmen Klimazone liegen: „Die Inder glauben, die Ruhe und das Nichts seien der Ausgangs- und Endpunkt aller Dinge. Darum betrachten sie das vollkommene Nicht-Handeln als den Zustand der Vollendung und das Ziel ihres Strebens. (…) Buddha, der Gesetzgeber der Inder, folgte dem, was er fühlte, als er die Menschen in einen rein passiven Zustand versetzte. (…) Die Gesetzgeber Chinas waren besonnener. Sie betrachteten den Menschen nicht in dem friedfertigen Zustand, in dem er dermaleinst leben würde, sondern mitten im Handeln, das zur Erfüllung der Pflichten des Lebens hinzuleiten geeignet ist. Und im Blick darauf schufen sie ihre rein praktische Religion, Philosophie und Gesetzgebung. Je mehr die physischen [natürlichen] Ursachen die Menschen zur Ruhe verleiten, desto mehr müssen die moralischen Ursachen sie davon wegführen.“

Das gelte gerade auch für die Landwirtschaft, erklärt Montesquieu (XIV.): „Die schwerste Arbeit der Menschen ist die Bodenbestellung. Je mehr das Klima dazu verleitet, diese Arbeit zu fliehen, desto mehr müssen Religion und Gesetze sie dazu ermuntern. Die Gesetze der Inder geben den Boden den Fürsten und nehmen den Privatpersonen den Sinn für das Eigentum. Dadurch vermehren sie noch die schlimmen Auswirkungen des Klimas, das heißt die naturgegebene Trägheit.“ (Gerade diese Ausführungen zur Landwirtschaft lesen sich wie eine direkte Kritik Montesquieus an der Politik des königlichen Intendanten Claude Boucher, der ihm durch sein Verbot der Anpflanzung von Rebstöcken den Sinn für das Eigentum nimmt und ihn zur Trägheit verdammt.)

Montesquieus Wissensstand mag heute überholt sein, gleichwohl aber, darauf verweist Martin Beckmann, decken sich „die von ihm abgeleiteten Implikationen teilweise durchaus mit jenen, die sich aus dem heutigen Forschungsstand ergeben“. Insofern greift die Kritik an Montesquieu auch zu kurz, wenn sie seine Klimatheorie schlichtweg als ethnozentrisch und überheblich ablehnt, gerade auch weil Montesquieu seine Argumente durchaus aus der praktischen Erfahrung als Weinbauer schöpft, dessen Arbeit direkt vom Klima beeinflusst ist. Vielleicht, so Eva Horn außerdem, „ist es auch unser blinder Fleck, dass wir die Tatsache, ob es warm oder kalt ist, feucht oder trocken, für irrelevant halten.“ Allzu oft steckt hinter einer solchen Haltung die trügerische Erzählung des globalisierten Welthandels, wonach Ernteausfälle einfach ausgeglichen werden können. Dabei ignorieren wir aber nur, dass die Effekte der Klimakrise letztlich unweigerlich auch auf uns zurückschlagen werden.

Wie wir wissen, rückt im Zeitalter der globalen Umgestaltung der Erdoberfläche durch den Menschen das Klima in einem neuen Sinn in den Fokus der Aufmerksamkeit. Die aktuelle Klimaerwärmung ist global und betrifft uns alle – und Montesquieu würde zweifelsohne sagen, dass man sich an diese globale Erwärmung anpassen muss. Für ihn steht jedenfalls außer Frage, dass wir unsere gesellschaftlichen und kulturellen Institutionen nicht völlig unabhängig von den ökologischen Bedingungen verstehen sollten, unter denen sie sich entfalten. Montesquieus Klimatheorie ist in diesem Sinn eine deutliche Aufforderung an die Politik zu handeln …