Mit Literatur als koloniale Beute? war in den letzten Wochen eine bemerkenswerte Ausstellung zur Provenienzforschung im literarischen Kontext in Berlin zu sehen …

„Phonographische Aufnahmen sind schon bei sehenden N***** nicht leicht. Man hat den Sänger vor den aufgebauten Apparat gestellt, hat ihm klargemacht, wie er den Kopf halten muss, und dass er stets genau in die Trichterachse hinein zu singen hat. (…) Viel schlimmer ist es mit Sulila; seine verfilxte Gewohnheit des ständigen Kopfdrehens kann er auch vor dem Trichter nicht lassen. (…) Mit der raschen Impulsivität … fasse ich neuerdings den blinden Sänger einfach am Kragen, so bald er seine Löwenstimme erschallen lässt. Dann halte ich das wollige Haupt wie in einem Schraubstock fest, bis der Barde sein Heldenlied zu Ende gebrüllt hat. Ob er zuckt und zerrt und den Kopf noch so energisch zu wenden versucht – ich halte ihn.“

Karl Weule, N****leben in Ostafrika (1908)

Leider schon heute ist eine Ausstellung in der Philologischen Bibliothek der Freien Universität Berlin mit dem Titel Literatur als koloniale Beute? Provenienzgeschichten 1910-2021 zu Ende gegangen – ihr folgt glücklicherweise, so zumindest ist es geplant, eine Publikation*, die den auf nur acht schmale Vitrinen verdichteten Inhalt der Ausstellung dann noch einmal etwas breiter ausführt. Die Ausstellung jedenfalls thematisierte die kulturelle Aneignung von Oralliteraturen vor allem aus den afrikanischen Kolonien und untersuchte „Texte, die Missionare oder Ethnolog*innen in den Kolonien aufgezeichnet hatten, die dann in Europa veröffentlicht und wiederholt abgeschrieben wurden, bevor sie auf dem Markt der `Weltliteratur´ als Ware zirkulierten“, wie der Literaturwissenschaftler Andreas Schmid in einem Artikel zur Ausstellung erklärt. Auf ein Seminar von ihm und Irene Albers zum Thema „Looted Literature?“ ging die von Studierenden erarbeitete Ausstellung zurück, die ein bemerkenswertes Beispiel für Provenienzforschung im literarischen Kontext bot.

In dem erwähnten Artikel erklärt Schmid, dass es besonders mündlich erzählte Prosatexte waren, die dann als Märchen oder Legenden teilweise enorm profitabel in bibliophilen Reihen in Deutschland „immer wieder neu herausgegeben, neu arrangiert oder manchmal auch einfach nur neu gedruckt“ wurden – wie 2018 beispielsweise die „Märchen aus Afrika“ im Anaconda-Verlag.

Die „Märchen aus Afrika“ sind ein Nachdruck der 1917 erstmals im Diederichs-Verlag erschienenen „Afrikanischen Märchen“, die der deutsche Sprachwissenschaftler Carl Meinhof (1857-1944) während seiner Tätigkeit für das Hamburgische Kolonialinstitut herausgegeben hatte. Meinhofs Märchen-Band erschien seinerzeit innerhalb der Reihe „Märchen der Weltliteratur“ – und geht auf Erzählungen zurück, die Meinhof nicht selbst gesammelt und aufgezeichnet hatte, wie Andreas Schmid bemerkt, sondern „aus anderen ethnologischen oder missionarischen Quellen übernommen (hatte). Zum Beispiel aus Leonhard Schulzes Aus Namaland und Kalahari (1907), das auf Forschungen während des Genozids an Ovaherero und Nama in Namibia basierte“.

Deutschland war seit 1884 eine Kolonialmacht, als das Deutsche Reich Togo, Kamerun, Deutsch-Südwestafrika, Deutsch-Ostafrika und Deutsch-Neuguinea zu eigenen Schutzgebieten erklärte. Die weitere Aufteilung Afrikas in Kolonien wurde schließlich auf der im selben Jahr auf Einladung des deutschen Reichskanzler Otto von Bismarck in Berlin stattfindenden so genannten Kongokonferenz beschlossen. Den „tapferen deutschen Männern und Frauen in Afrika“ jedenfalls widmete Meinhof seine „Afrikanischen Märchen“ – was in späteren Ausgaben natürlich verschwiegen wurde.

Nicht angesprochen und verschwiegen wurde auch der Entstehungskontext der „Afrikanischen Märchen“, stattdessen ist von „namenlosen Poeten“ die Rede, wie Schmid bemerkt. Und „(d)a Meinhof 1944 starb und im rechtlichen Sinn als Urheber galt, war der Band ab 2014 gemeinfrei“. Erst deshalb konnte der Anaconda-Verlag die Märchen 2018 neu herausgeben.

Der Jenaer Verleger Eugen Diederichs (1867-1930) brachte die Reihe „Märchen der Weltliteratur“ damals anlässlich des hundertjährigen Jubiläums von Grimms Märchensammlung heraus und weil es „das Projekt der Brüder Grimm unter dem Zeichen einer globalen Erweiterung fortzusetzen versprach“, wie Schmid schreibt. Die beiden Brüder Wilhelm (1786-1859) und Jacob Grimm (1785-1863) brachten 1812 mit den „Kinder- und Hausmärchen“ das erfolgreichste und meistgelesene Buch der deutschen Literatur heraus, mit Übersetzungen in über hundertsechzig Sprachen. Aber auch sie schon verschwiegen den Entstehungszusammenhang der Märchen.

Bis zum Erscheinen der „Kinder- und Hausmärchen“ wurden Märchen überwiegend mündlich weitergegeben – aber Wilhelm Grimm „verdreht die Tatsachen doch recht gewaltsam, wenn er … beteuert, er habe die Märchen `fast sämtlich aus mündlicher Überlieferung gesammelt´“, wie Steffen Martus in seiner Biographie „Die Brüder Grimm“ bemerkt: „Diese Behauptung verbreiteten sie immer wieder. (…) Aber eben das war sie keineswegs“, schreibt er. Für Martus ist klar: „Märchenhaft war das Unternehmen der Märchensammlung in vielerlei Hinsicht. An Mystifikationen und Verschleierungen ist die Grimm`sche Sammlung reich. Das gilt für die Gestaltung und Verarbeitung des Materials, und das gilt für ihre Quellen.“

Die Brüder haben ein Netzwerk an Kontakten zu Bibliotheken genutzt, ohne die die Märchensammlung nicht möglich gewesen wäre. Vor allem aber auch ein privater Kontakt zu einer Adelsfamilie in Bökendorf, den Haxthausens (zu der auch Therese von Droste-Hülshoff gehörte), erwies sich in diesem Zusammenhang als folgenreich – etwa ein Fünftel aller Märchen stammen von dort. Insbesondere die vier Töchter der Haxthausens sind es, die die Märchenbeiträge wörtlich aufzeichnen. Einmal plagt sich eine der Töchter sogar so damit, Märchen aufzuschreiben, „dass sie für ihre `Artigkeit´ mit `Kopfweh´ bezahlen muss“, wie Martus bemerkt.

Es wurden zwar auch Bedienstete von den Frauen „abgehört“, „(a)ber die Ergebnisse durchliefen dabei immer den Filter routinierter Leserinnen“, bevor insbesondere Wilhelm Grimm die Märchen dann für die Veröffentlichung weiter bearbeitete. Mertens schreibt in diesem Zusammenhang: „Materialien aus bürgerlichen, weiblichen, literarisch gebildeten Quellen flossen den Kinder- und Hausmärchen reichlich zu, während sich die Recherche gerade an den Orten und bei den Personen, wo das `Volksgut´ der Theorie nach hätte zu finden sein sollen, als schwierig erwies.“ Nicht zuletzt deshalb verzichteten die Grimms auch auf die Nennung von Namen oder Angaben zur Herkunft der Märchen. „Der anonyme Volksgeist“, so Martus lakonisch, „heißt nun einmal nicht … `Ludowine von Haxthausen´ …“

Die Brüder Grimm verstanden ihre Märchensammlung als wissenschaftlichen Beitrag zur Literatur- und Sagengeschichte. Ihr Motiv habe dabei darin bestanden, so der Historiker Alexander Demandt in einem Essay zu „Das deutsche Märchen“ (1991/2004) und wie bereits an anderer Stelle ausgeführt, „ein bedrohtes Geisteserbe zur retten“, nämlich jenes des „germanischen Altertums“ – und zwar ganz entgegen der Aufklärung, die darin nur „Relikte des Aberglaubens“ erblickte, weshalb auch „Erzähltraditionen ausgestorben“ seien, so Demandt. „Zwei Völker haben offenbar mehr als andere zum Märchenschatz der Weltliteratur beigesteuert: die Inder und die Kelten“, schreibt er allen Ernstes in seinem Essay: „Die Leistung der germanischen Völker und der Deutschen insbesondere liegt einerseits in der Verarbeitung zu klassischer Form und andererseits in der wissenschaftlichen Erschließung, wie dies die Brüder Grimm miteinander verbunden haben.“

Wie dem auch sei – für die beiden Brüder jedenfalls, so schreibt Martus und zitiert dabei Wilhelm Grimm, „seien die Märchen in gewisser Weise menschliches Allgemeingut, `denn es gibt wohl kein Volk, welches sie ganz entbehrt. Selbst die Neger im westlichen Afrika vergnügen ihre Kinder mit Erzählungen (…)´, heißt es in der Märchen-Vorrede. Zugleich aber liege in den `Volks-Märchen (…) lauter urdeutscher Mythus´. 1815 versprechen die Grimms ihren Lesern, das alles, was die Textbände liefern, `rein deutsch und nirgends her erborgt sei. (…) Die Märchen, so Wilhelm in einem Nachtrag, sollten etwas `dem ganzen Vaterlande Gemeinsames´ sein.“

Die Märchen sollten in diesem Sinn durchaus gemeinschaftsstiftend wirken – und auch um das zu gewährleisten, bearbeitete insbesondere Wilhelm die Märchen. Während Demandt die Bearbeitung des Märchenmaterials durch Wilhelm Grimm – „der, anders als der unvermählte Jacob, selber Kinder hatte“, wie er bemerkt – verteidigt und schreibt, sie hätten „`Treu und Wahrheit´ zur Richtschnur ihrer Bearbeitung“ gemacht, kritisiert Martus in seiner Biographie, dass die Grimms „dazu bei(trugen), die verlorene Tradition, die sie bewahren wollten, allererst zu schaffen“. Er schreibt in diesem Zusammenhang: „Zwar behauptete Wilhelm in der Vorrede der Kinder- und Hausmärchen ausdrücklich, kein `Umstand´ sei `hinzugedichtet oder verschönert und abgeändert worden´, aber er wies in den späteren Auflagen auch darauf hin, dass die Texte natürlich von ihm bearbeitet wurden.“

Wilhelms Bearbeitungen zielen Martus zufolge insbesondere darauf, die ursprünglich mitunter schauerlichen, gewalttätigen oder sexuellen Inhalte der Kinder- und Hausmärchen im Hinblick auf einen behaglichen, mütterlichen Erzählton des „Es war einmal“ zu verändern. Denn die Grimm`schen Märchen sind „Kinderliteratur“, wie auch Demandt festhält, „sie wurden und werden im Hause vorgelesen oder erzählt“. Das sei in anderen Kulturen nicht so, schreibt er: „Die allermeisten Märchen der Weltliteratur sind Erwachsenenmärchen …“

Gerade wegen der teilweise langwierigen Bearbeitungen behaupten die Grimms auch, wie Martus bemerkt, „das Eigentumsrecht an den Märchen – sie seien eben kein Gemeingut, auf das jeder beliebig zugreifen könne“. Zumindest gab es, so Martus des weiteren, „für die Form, wie die Grimms sich das Märchen-Erzählen vorgestellt haben, kein Vorbild – nicht ein einziges der Grimm`schen Märchen ist aus Kindheitserinnerungen von Jacob und Wilhelm Grimm oder ihrer Geschwister geschöpft. Jene Kindheitsidyllen des Märchen-Erzählens sind selbst märchenhafte Orte.“

Sie waren es jedenfalls in der Erinnerung von Alexander Demandt, der „die Texte in- und auswendig“ kannte und die Märchen in seiner Kindheit dann auch „genau so hören will“, wie sie letztlich von Wilhelm Grimm verfasst wurden – Abweichungen davon konnte er nicht akzeptieren: „Das Märchen gibt es ja überhaupt nicht!“, bemerkte er in solchen Augenblicken, und erklärt: „Viele Jahre später fand ich dann bei dem Afrikaforscher Leo Frobenius, daß die afrikanischen Märchenerzähler von der Hörerschaft sofort korrigiert würden, wenn sie nur ein einziges falsches Wort verwendeten. Die Textgestalt gilt als unantastbar, sozusagen als heilig“, Abweichungen vom Original würden auch wir noch „als Sakrileg empfinden“.

Der von Alexander Demandt erwähnte Leo Frobenius (1873-1938) war einer von zahlreichen Ethnologen, die zur Kolonialzeit in Deutschland afrikanische Literatur herausbrachten – andere sind beispielsweise Carl Meinhof, Theodor Koch-Grünberg, Paul Hambruch und Walter Krickeberg, die Herausgeber der bei Diederich erschienenen Reihe „Märchen der Weltliteratur“. Allerdings ist Frobenius ein besonders prominentes Beispiel für einen Ethnologen, der – wie im Rahmen der Ausstellung bemerkt wird – „nur europäische Sprachen beherrschte“, sich aber dennoch „als `Bewahrer´ der von ihm als bedroht wahrgenommenen mündlichen Überlieferung sowie als Teil der afrikanischen Oralkultur (sah) – und damit zu freier Nacherzählung berechtigt“, wie beispielsweise in seiner zwölfbändigen Reihe „Atlantis – Volksmärchen und Volksdichtungen Afrikas“ (1921-1928).

Wie andere auch, so Schmid in einem Text in der Ausstellung, glaubte Frobenius „an die eigene medientechnische Überlegenheit: an den Vorrang der Schrift gegenüber der mündlichen Tradition kolonisierter Gesellschaften. Gleichzeitig weckte die Oralliteratur das Interesse der Missionare und Ethnolog*innen, die versuchten sie mit Papier und Phonographen dingfest zu machen“, wobei die Erzähler bisweilen Zöglinge auf Missionsstationen oder Angestellte in Kolonialinstituten waren. Die Ethnologin Heike Behrend bemerkt in diesem Zusammenhang (2020): “Schriftlichkeit und damit alphabetische Herrschaft hatten einige der Ältesten bereits in den Missionsschulen kennengelernt. In den Gesprächen, die sie mit mir führten, nutzen sie das Wort kesir für die Tätigkeit des Schreibens. Kesir heißt so viel wie `ein beständiges Zeichen setzen´, (…) `etwas in Besitz nehmen´. Während die im Alltag gesprochenen Worte allen gehörten, überführte das Aufschreiben sie in ein Besitzverhältnis. Wenn ich etwas aufschrieb (oder auf Tonband aufnahm), dann wurde das Geschriebene, ihr Wissen, mein Besitz.“ Nicht zuletzt auch an dieser Schilderung von Heike Behrend wird deutlich, wie kompliziert Restitution im literarischen Zusammenhang ist und damit verbunden die Frage, wie man Literatur beziehungsweise geistiges Eigentum überhaupt zurückgeben kann. Die Modalitäten sind hier mit denen bei geraubten Kunstobjekten überhaupt nicht zu vergleichen – eine Möglichkeit zumindest bestünde in der Übertragung der weiteren Verwertungsrechte.

Wie Schmid anmerkt, wollten die Ethnologen damals – ähnlich wie die Grimms zuvor schon das „germanische Altertum“ – die afrikanische Kultur „(i)m Sinne einer Rettungsanthropologie … vor dem vermeintlichen Aussterben bewahren“. Für Heike Behrend aber ist klar, dass die Überführung in Schrift eine „asymmetrische Situation“ schafft, einen „ungleichen Tausch“, bei dem sich die Erzähler*innen „als potenzielle Verlierer“ sahen. Der Aufzeichnung der menschlichen Stimme liegt insofern immer schon ein gewalttätiger Zugriff inne – auch wenn man nicht direkt handgreiflich wird wie Karl Weule (1864-1926) in der eingangs zitierten Situation beim blinden Erzähler Sulila.

Gerade auch wegen dieses asymmetrischen Machtverhältnisses war das, was aufgezeichnet wurde, wie Schmid in dem bereits erwähnten Artikel ausführt, nie ein authentisches Original: „Die oft aus der mündlichen Überlieferung – man könnte sagen: vom Körper der Erzählenden – abgeschriebenen Oraturen lassen sich so gut wie nie auf ein `Original´ zurückführen oder als Eigentum einer bestimmten Person identifizieren.“ Hier Eigentumsrechte geltend zu machen, wie das bereits die Grimms taten, aber nun auch Ethnologen wie Carl Meinhof oder Leo Frobenius (der noch nicht einmal der Sprache der Abgehörten mächtig war), ist insofern absurd, als dass „(a)lle Beteiligten – Erzähler*innen, Dolmetscher*innen, Ethnolog*innen – Einfluss auf den Text (hatten) und Teile zusammenfassen, weglassen, ausbauen oder an den Geschmack des Publikums anpassen (konnten)“, wie Schmid im Rahmen der Ausstellung ergänzt. Und auch „der Variantenreichtum und die performative Seite des mündlichen Erzählens gingen im ethnologischen Text verloren“, schreibt er.

Unter diesen Umständen exakte Provenienzketten zu rekonstruieren ist oft nur schwerlich möglich. In einigen wenigen Fällen ist es in der Ausstellung aber gelungen, den Namen der Quelle zu recherchieren: Für die Erzählung „Der Wind“ (1928) zum Beispiel konnte der Erzähler |Han‡kass’o ermittelt werden, dessen persönliche Geschichte in einem Artikel im Tagesspiegel ausführlicher nachgezeichnet wird. Besser nachvollziehen lässt sich anhand des ausgestellten Materials (Erstausgaben, Reproduktionen et cetera), wie Quellentexte aus den afrikanischen Kolonien (bei denen die Herkunft in den meisten Fällen verschwiegen wurde) weiter verwertet wurden. Nicht zuletzt deshalb nennt Andreas Schmid seinen Artikel zur Ausstellung auch „Abschreibesysteme“ – eben weil hier Texte „namenloser Poeten“ ungeniert abgeschrieben und als eigene Texte ausgegeben oder unter eigenem Namen veröffentlicht wurden.

Schmid leitet den Begriff „Abschreibesystem“ von dem bekannten „Aufschreibesystem“ des Literaturwissenschaftlers Friedrich Kittler (1943-2011) ab. Kittler verwendete den Begriff erstmals in seiner damals revolutionären Habilitationsschrift „Aufschreibesysteme 1800/1900“. Er wollte darin den wissenschaftlichen Fokus weg vom Inhalt eines Textes hin zu seiner Gemachtheit lenken und formulierte die zur damaligen Zeit äußerst umstrittene These, dass es der Literaturwissenschaft entsprechend nicht länger um eine hermeneutische Interpretation und Analyse von Texten gehen sollte, sondern um die Frage, wie Literatur und Diskurse durch sich verändernde technische Systeme und Medien überhaupt erst gestaltet werden. Die Literaturwissenschaftlerin Eva Horn schreibt in diesem Zusammenhang (2012), dass es Kittler mit dem Begriff Aufschreibesystem „um eine `elementare´ Literaturgeschichte `als Geschichte der Praktiken (geht), die eine Schriftkultur ausmachen´“. Die „Geschichtlichkeit“ eines Textes liege „nicht in der Art und Weise, wie Literatur diese reflektiert oder abbildet, sondern in den historischen Techniken, die Texte überhaupt erst ermöglichen und – das wäre hinzuzufügen – in der Art und Weise, wie literarische Texte die Spuren dieser Techniken lesbar machen.“ Kittler stellte damit die komplette literaturwissenschaftliche Praxis seiner Zeit in Frage – sein Ansatz aber ist inzwischen zum wissenschaftlichen Standard geworden. Davon zeugt nicht zuletzt auch die Ausstellung „Literatur als koloniale Beute?“.

Kittler hat den Begriff „Aufschreibesystem“ selbst übernommen – und zwar aus Daniel Paul Schrebers „Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken“ (1903). Kittler schreibt dazu später in einem Nachwort: „Das Wort Aufschreibesystem, wie Gott es der paranoischen Erkenntnis seines Senatspräsidenten Schreber offenbarte, kann auch das Netzwerk von Techniken und Institutionen bezeichnen, die einer gegebenen Kultur die Entnahme, Speicherung und Verwaltung relevanter Daten erlaubt.“ Schreber selbst – Sohn des Pädagogen Moritz Schreber, dem Namensgeber der späteren Schrebergärten – zeigte alle Anzeichen einer paranoiden Störung, die für ihn zu einem neunjährigen Martyrium in einer Nervenheilanstalt führte. In seinen Denkwürdigkeiten gestand er, „dass es doch eigentlich recht schön sein müsse, ein Weib zu sein, das dem Beischlaf unterliege“. Er fühlte sich außerdem von Stimmen umgeben und beobachtet sowie mit allen seinen Gedanken „aufgeschrieben“, wie er selbst es nannte: „Ich verkenne nicht, daß eine Vorstellung, wonach man sich meinen auf unserer Erde befindlichen Körper als durch ausgespannte Nerven mit anderen Weltkörpern verbunden zu denken hätte, bei den ungeheueren Entfernungen der letzteren für Menschen nahezu unbegreiflich ist; an der objektiven Wirklichkeit des Verhältnisses kann ich trotzdem nach den im Laufe der letzten sechs Jahre alltäglich von mir gemachten Erfahrungen keinen Zweifel hegen. – Das erwähnte Aufschreibesystem ist eine Tatsache, die anderen Menschen auch nur einigermaßen verständlich zu machen außerordentlich schwerfallen wird. Für ihre Wirklichkeit liefert mir jeder Tag die erdrückendsten Beweise und doch gehört dieselbe auch für mich eigentlich in das Gebiet des Unbegreiflichen (…) Man unterhält Bücher oder sonstige Aufzeichnungen, in denen nun schon seit Jahren alle meine Gedanken, alle meine Redewendungen, alle meine Gebrauchsgegenstände, alle sonst in meinem Besitze oder meiner Nähe befindlichen Sachen, alle Personen, mit denen ich verkehre usw. aufgeschrieben werden. Wer das Aufschreiben besorgt, vermag ich ebenfalls nicht mit Sicherheit zu sagen. Da ich mir Gottes Allmacht nicht als aller Intelligenz entbehrend vorstellen kann, so vermute ich, daß das Aufschreiben von Wesen besorgt wird, denen auf entfernten Weltkörpern sitzend nach Art der flüchtig hingemachten Männer menschliche Gestalt gegeben ist, die aber ihrerseits des Geistes völlig entbehren und denen von den vorübergehenden Strahlen die Feder zu dem ganz mechanisch von ihnen besorgten Geschäfte des Aufschreibens sozusagen in die Hand gedrückt wird, dergestalt, daß später hervorziehende Strahlen das Aufgeschriebene wieder einsehen können.“

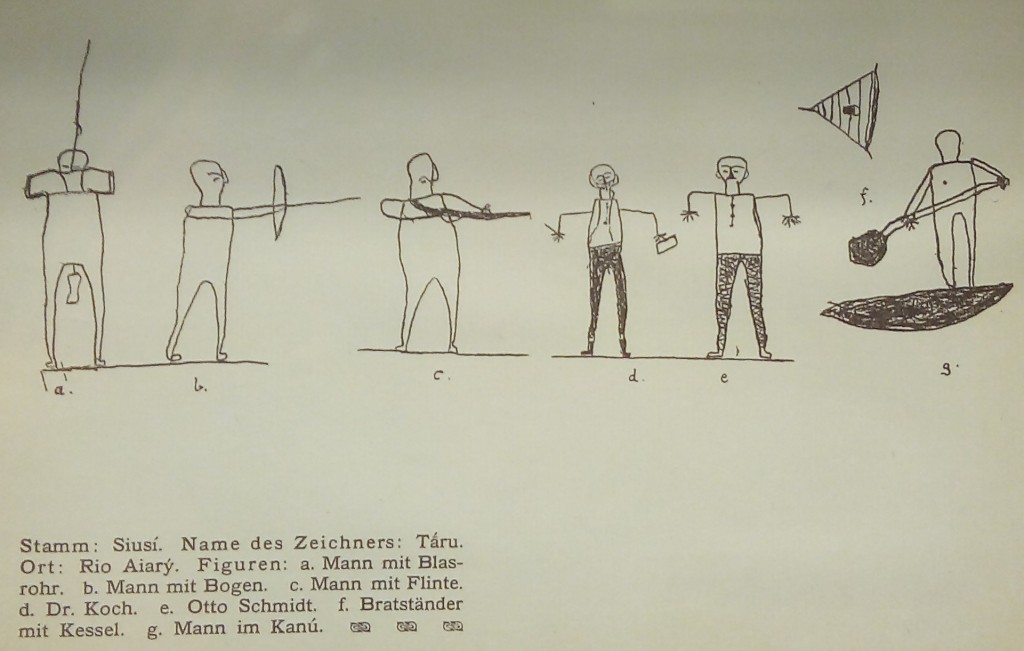

Müsste man zu Schrebers Erzählung – von den Wesen, die jeden Geistes entbehrenden Männern menschliche Gestalt geben – eine Zeichnung machen, sähe sie womöglich so aus:

In der um 1905 in Brasilien entstandenen Zeichnung zu sehen: einer der Aufschreibenden, der Ethnologe Dr. Theodor Koch-Grünberg (1872-1924) – mit Stift und Notizblock. Die Begegnung mit den Ethnolog*innen war wohl auch für die Aufgeschriebenen eine denkwürdige …

* am 27. November 2023 ist der Beitrag „Literatur als koloniale Beute? Für eine philologische Provenienzforschung“ in Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte erschienen